前回の講座の要点は

「和声法はカデンツである。」と

「カデンツは2つの音の連続があれば成立する。」

ということでした。そして最も基本的なカデンツの和声法「ⅤーⅠ」はルネサンスの音楽家が成立させた、ということも述べました。これでカデンツ及び和声法の重要なポイントの8割方は言い切ってしまったのですが、実際のルネサンス後期以後の音楽では、様々な和声の連続が出てくるので、これだけでは説明しきれません。それでも基本的にどんな状況でも上記2つのポイントのヴァリエーションで説明できるので、ここでそれを述べようと思います。

2.1 代用和音

カデンツの進行は僕の考えるところ:

○ⅤーⅠ ドミナントートニック(ハ長調ではソシレードミソという進行)

これが基本中の基本。ほとんどのカデンツがこれ。5度という安定した最高に調和した音程関係に由来している。

○ⅣーⅠ サブドミナントートニック(ハ長調ではファラドードミソという進行)

いわゆるアーメン終止。4度という安定した最高に調和した音程関係に由来している。

この2つでほとんどヨシなんですが、そうでない進行も現れます。しかしその場合もⅤーⅠのヴァリエーションと考えることが出来ます。Ⅴの和音の代わりを務めるイレギュラーな和音を代用和音とします。

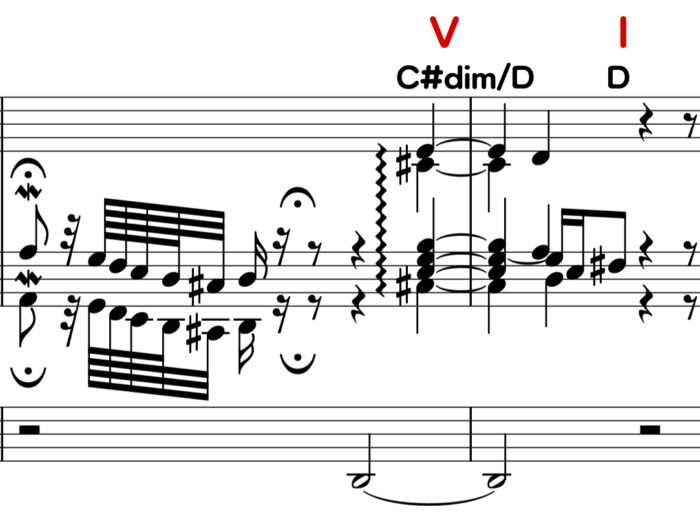

これはバッハのトッカータとフーガニ短調の冒頭のおなじみのカデンツです。終始和音はDなのでⅤーⅠならばAーDとなるべきところですが、ここではDのオルゲルプンクトの上でC#dim(C#を根音にする減7和音)ーDとなっています。このように減7和音はドミナントの代用和音としてよく使われます。普通のカデンツとは違った強烈な色彩を放っていますね。

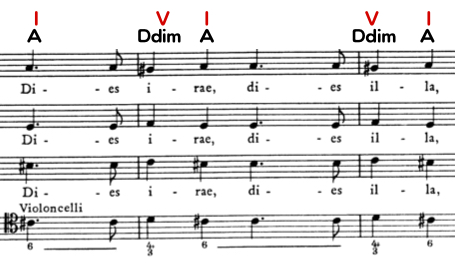

これはモーツァルトのレクイエム「Dies ire」の一節です。やっぱり減7和音がⅤの代わりに使われています。

近代の音楽やジャズではもっと凝ったドミナントの代用和音が使われますが、そのことは後で述べようと思います。

2.2 パッシング・ノート

パッシング・ノートというのはある音からある音に移り変わる途中にある経過音のことですが、その中でも和声法にとって重要なのは、和声の色彩を変化させる非和声音と、和声進行における魔法の音とも言うべき係留音だと思います。

2.2.1 非和声音

楽典などを見ると、長調でも短調でも3度5度で構成された和音だけを協和した和音で、それ以外の音は不協和音とするようです。実際には至る所で不協和の音程が出て来ますが、近代以前の音楽ではその殆どはメロディーの進行上で発生するものです。経過音が発生由来であっても、和音の音色自体を意識的に求めて使っている場合、その非和声音を含む不協和音を独立して考えることが当たり前になっていったと思います。ドミナントのところで7度を加えるのは、非常に当たり前の用法です。

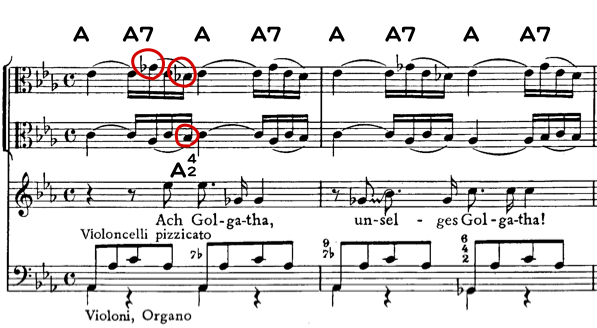

上の譜面でヴィオラのAの音は7度の不協音程で、これがいわゆる属7の和音です。カデンツで普通に使われる和音ですね。

もっと積極的に不協和音を使う例はおなじみバッハのマタイ受難曲の「ああ、ゴルゴタ」で聞き覚えがあると思います。

この2本のオーボエ・ダカッチャのオスティナートで放たれ続ける不協和音は、とても強烈な印象を与えますね。ここではバッハは、ドビュッシーやストラヴィンスキーのように和音を色彩的に使っているという風に感じます。

2.2.2 係留音

パッシング・ノートでも、和音進行に大きな影響を与えるものに係留音があります。前の和音の構成音が次の和音に移り変わっても残っているというのを係留音と言います。

これはモツレクの「Recordare」です。最初の小節のソプラノのFの音が次の小節の1拍目まで留まり、そこでバスのGの音と2度でぶつかります。この箇所でコードネームではBbsus4で、ソプラノが次にEに下がることでCメジャーの和音に解決します。同じように次の小節の頭でもGとA、その次はAとBbという風に2度でぶつかっては2拍目で解決するというパターンで進むカノンです。

1つ1つの不協和音から協和音への解決の動きが1つ1つのカデンツになっており、解決した和音(終止音)が新たな不協和音に向かう出発点になっています。

この不協和音から協和音へ解決するなめらかな旋律の動きは実に官能的な味わいをもたらします。この係留音のもたらすポリフォニーの快楽の世界はのちにワーグナーたちによって大きく拡大されることになります。

しかしこの係留音の最高の使い手は、やっぱりバッハであり、次の例では崇高で雄大な音響世界をそれによって築き上げていると思います。

これは「音楽の捧げもの」の6声のリチェルカーレの第1間奏部です。緩やかに上昇、下降するバス声部の上で和音がめくるめく変容し続け、38小節目の頂点に向かって素晴らしいクライマックスを築いています。赤い線が係留する音です。まさに係留まつりという感じですね。2部音符1拍ごとにコードネームを書いてみましたが、ジャズみたいなテンション・コードの連続であることが分かります。でもジャズみたいには響かないで、あくまでも崇高で感動的なのは、係留の効果と素晴らしいバス声部の動きのためです。

3 楽曲全体の和声法を調べてみる

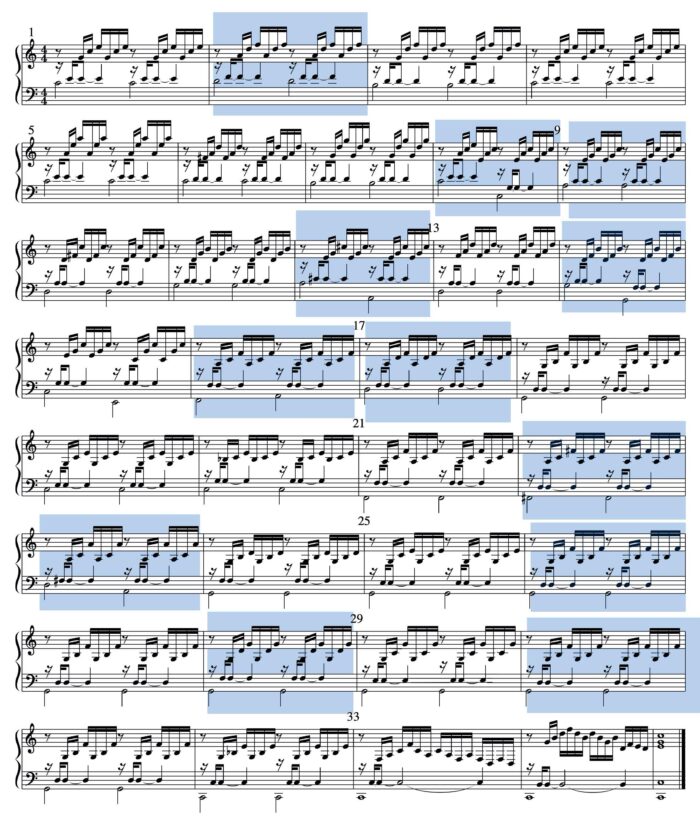

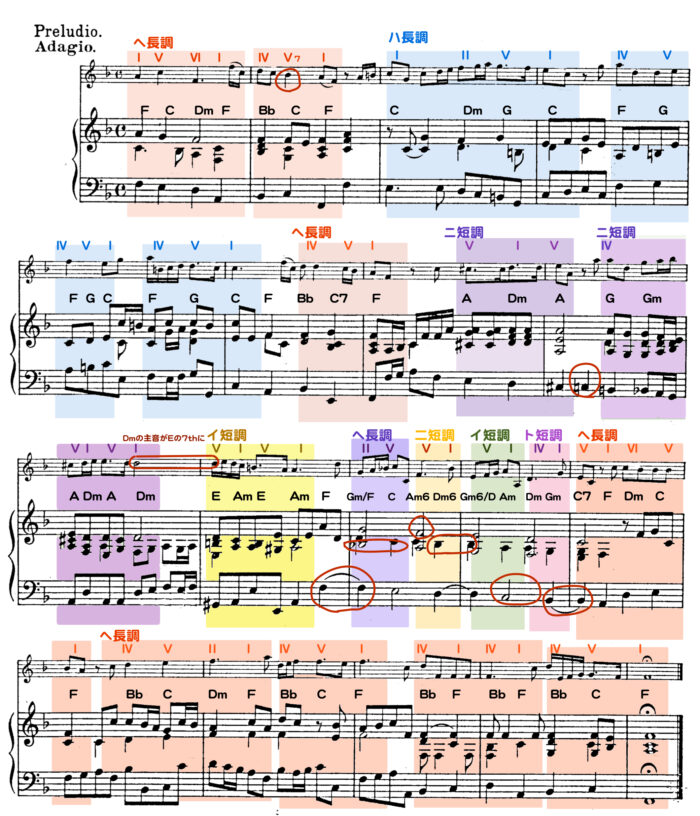

ここまでで、和声法についてすごくザックリ見渡してみましたが、実際の楽曲全体ではどのように使われえているかを見てみたいと思います。まずコレルリのヴァイオリン・ソナタOp.5のへ長調の第1楽章です。

調性音楽のカデンツ、すなわち和声法は15世紀末のジョスカンたちによってほぼ完成されていましたが、17世紀に入ってもまだ旋律法などに教会旋法の影響が残っていて、ルネサンス的なクセがしばらく抜けなかったです(そこが魅力だったりするんですが)。そういう古いクセから完全に脱皮して、18世紀以降の古典的和声法を真に完成させたのは、17世紀末から18世紀初頭におけるアレッサンドロ・スカルラッティやアルカンジェロ・コレッリといったイタリア人たちだと筆者は考えています。コレッリのヴァイオリン・ソナタはいずれも完成度の高さを見せています。

色の付いた帯はそれぞれの調が確保されている部分で、それぞれその調の終止に向かうカデンツを含んでいます。

1~2小節はヘ長調のカデンツを2回行っています。次に転調して3~6の頭までハ長調のカデンツを3回。次に小さなヘ長調のカデンツを1回、ニ短調に転調してそのカデンツを2回やります。赤い丸の音は重要なパッシング・ノートを表していますが、この2つのカデンツをつなぐ低音に半音下降が用いられているところが実にカッコいいです。そして終止音のDの音が長く伸ばされて係留音となって次のイ短調のドミナントであるE7のまさにセブンスの音に変容するところがたまりません。

11~12小節は怒涛の係留まつりで、低音がシンコペーションで下降することそれ自体が係留を作り出しています。カデンツは小刻みになっていて、和声が激しく変化する所です。この部分が楽曲全体を起承転結の転の部分になっているところがミソです。

続いて結の部分になって安定したヘ長調のカデンツが何度も繰り返されて楽曲を閉じます。

一分のスキもない完全無欠の和声法に惚れ惚れとさせられます。

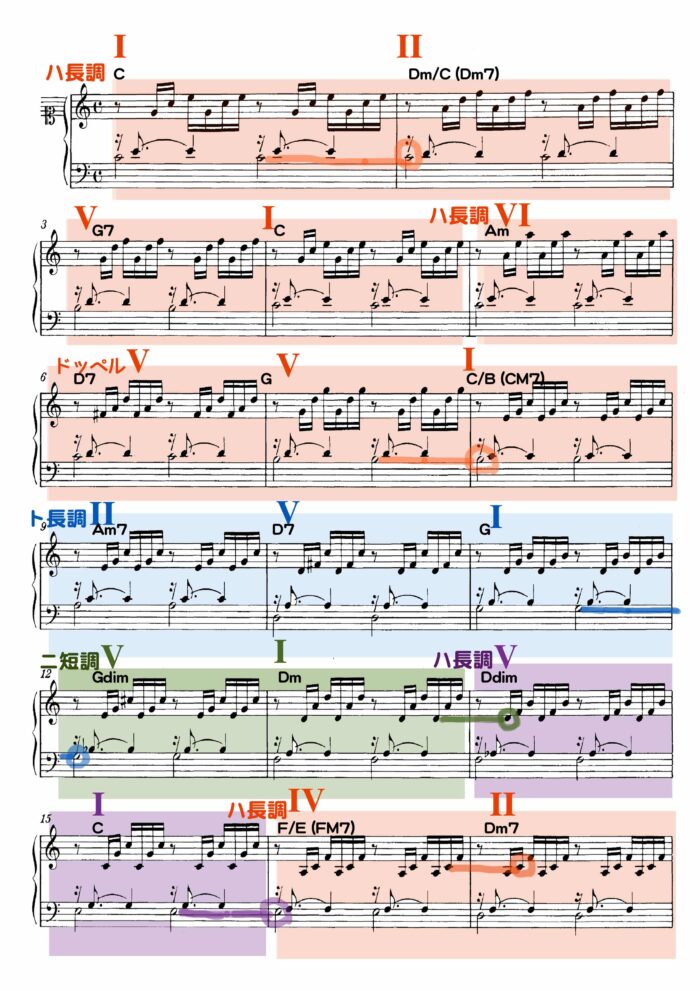

次におなじみのバッハ平均律クラヴィーア曲集第1巻第1番のプレリュードの和声展開を見てみます。

この曲はアルペジオの和音進行だけで出来ていて、メロディーがないといっていい曲です。

この曲ではドミナント(Ⅴの所)において代用和音が使われるケースが多いです。そのときは大体減7和音が使われています。これら代用和音も実質的にドミナントの役割をするので5度音程と関係なくⅤと表記しました。、これもドミナントの拡張と見なします。

9~11の「ⅡーⅤーⅠ」という展開はジャズでは「ツー・ファイブ」と呼ばれる、すごくなめらかなカデンツの形です。

12~13は本当ならAーDmと行くはずですが、ここではGdimを代わりにつかっています。前の小節のルートのGを係留させています。14~15も、同じノリで「GーC」と行くべきところを「DdimーC」としています。

16~18はまた基本的に「ツー・ファイブ」のカデンツです。

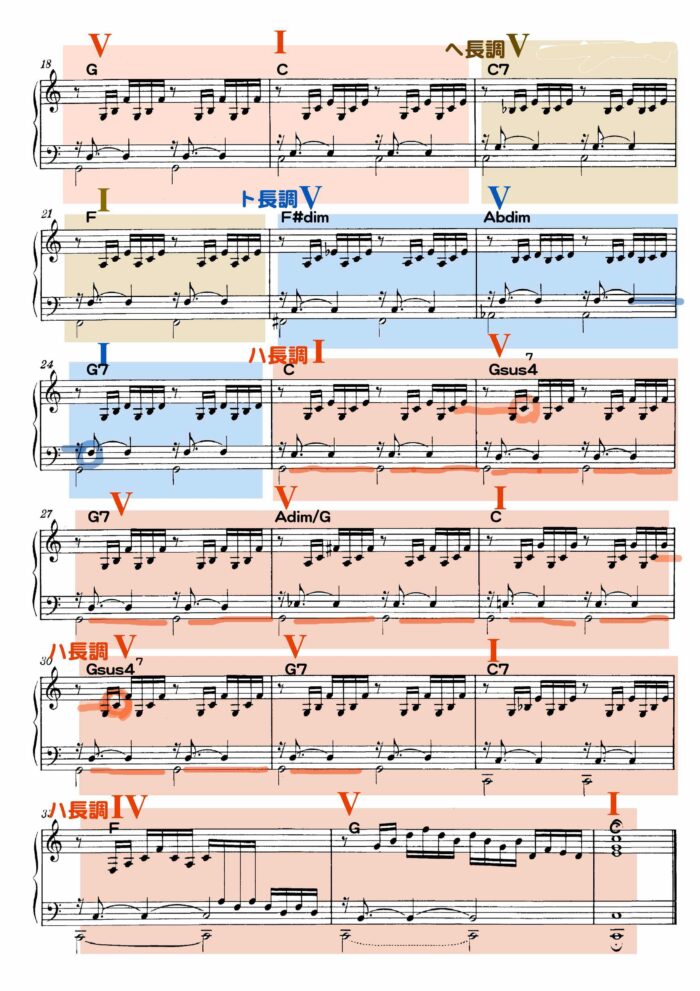

22~24はFからGへ向かうト長調のカデンツ(本来FーDーG)のはずですが、「F#ーAbーG」という風に低音が動いて、その上でF#dimーAbdimという2つの減7和音が続きます。減7和音には3つパターンしかありません。つまりどの調の減7和音も「CーD#ーF#ーA」か「C#ーEーGーBb」か「DーFーAbーB」という組み合わせのどれかになります。ここでは減7和音が転調しながら連続しています。これは19世紀の人には刺激が強すぎたらしく、2つの和音の間に緩衝材としてEb6の和音を挿入した譜面が流通していて、グノーの「アヴェ・マリア」はその版を使ってるので原曲より1小節長くなっています。

この波乱の和声展開のあとは終結に向かって落ち着いて行きますが、単純には終わらせない。Gのオルゲルプンクトが鳴り続ける中、係留や減7和音で明暗を絶妙に変化させながら終わって行きます。

この曲から代用和音や係留などの要素を取り除いて、単純なドミナントの和音に置き換えたらどのように聴こえるか、というのをやってみます。青い色の付いている小節の和音が置き換えられている所です。単細胞のポンコツ編曲家による修正バージョンをお聴き下さい。