その他の調律法について

ヴェルクマイスター法以外にもいろいろな調律法が作られていたようです。これらの調律法はみな鍵盤奏者によって必要から編み出されたもので、これだ、という決定版は なく鍵盤奏者が皆それぞれに自分流でやっていたという感じです。数学的純正な音程と転調の可能性という、絶対に咬み合わないもの同士のせめぎ合いなので誰がやっても一長一短 になるのは当たり前。その中から比較的評判のよい(現在使う人が多めの)調律法としてキルンベルガーの第3法を紹介しましょう。

キルンベルガー第3法

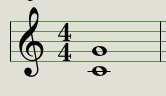

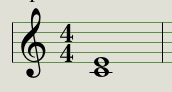

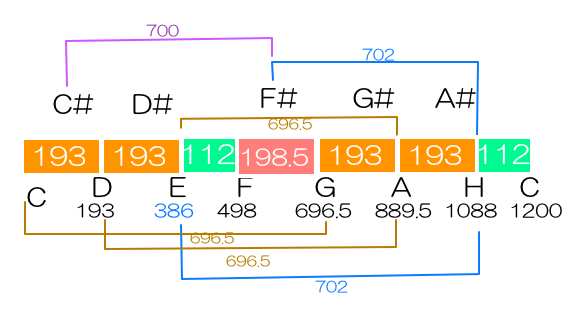

キルンベルガーはバッハの弟子で、バッハの栄光をベルリンの土地に残すのに貢献があった人なので、このキルンベルガーの第3法もバッハの痕跡を残す調律と考える人が多いでしょう。 C-G、G-D、D-A、A-Eで1/4コンマ削る5度(696.5cent)の調律をして後は完全5度(702cent)で調律するというのはヴェルクマイスター法と同じです。ただ違うのは 一点だけ、F#-C#の5度を700(平均律だ!)で取ってウルフ5度を小さくする細工をしている点です。これは幾つかの完全5度と完全長3度を含んでいるので ヴェルクマイスターと同じ利点を持っています。黒鍵では完全5度に拘らずに融通を利かせています。聴いた感じはヴェルクマイスターとほぼ同じなので音は 省略。

次に1/6コンマ中全音律というのを紹介します。

1/6コンマ中全音律

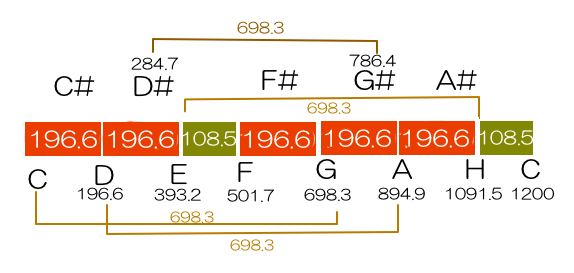

最近のバロック音楽の演奏でよく使われているらしい調律だそうです。シントニックコンマ22centの1/6にあたる3.7centを完全5度から削って、5度を698.3とする調律法です。 この5度を繰り返していって得られる長2度は196.6で、長3度は393.2です。長3度は平均律より純正長3度(386)に近い、5度は平均律(700)よりチョビっとだけ狭いくらいで 問題が少ない(1/4中全音律の696.5より純粋5度に近い)、デコボコが無いので転調も楽に出来るといった利点があるのが分かります。しかしここまで来るとほとんど平均律みたい な感じになっているし、聴いた感じもよくわかりません。僕の耳が悪いだけ?

1/6コンマ中全音律(音名をクリック!)

| 基音 | 196.6 | 393.2 | 501.7 | 698.3 | 895.9 | 1091.5 | 1200 |

1/6コンマ中全音律と平均律の長3度和音と5度和音を聴き比べてみましょう。

それぞれ698.3:700の5度と393.2:400の長3度の差が聴き取れるでしょうか?

| 1/6コンマ5度 | 平均律5度 |

| 1/6コンマ3度 | 平均律3度 |

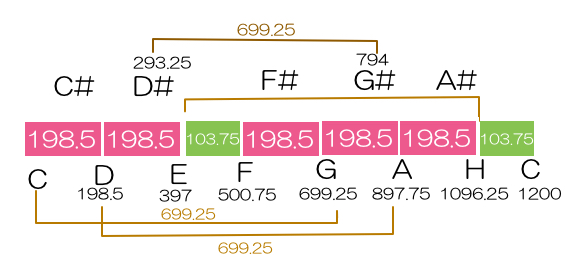

1/8コンマ中全音律

シントニックコンマ22centの1/8である2.75centを完全5度から削って、5度を699.25にする調律です。もう平均律の700に限りなく近づいていますね。長2度も198.5で 200に限りなく近い。5度は完全5度にさらに近づきましたが長3度は純正からさらに遠ざかりました。さらに1/9、1/10という調律法もあるようですが、どんどん平均律に近づいて行きます。 5度が1/10では699.8、1/11でついに700! とうとう平均律に到達します。

1/4を使う利点は長3度が純正になることだったのですが、5度を削る分量をどんどん小さくしていくと平均律に近づいて当初の利点が無くなっていくということが分かりますね。 もう1/8を使うくらいなら平均律を使え!ということになるでしょう。

実際にはどうしたら良いか?

さてこれらの調律は鍵盤楽器に適応されるものなんですが、作曲そのものと深い関係があるので重要な問題ではあります。バッハの頭は平均律に大きくシフトしていたのは間違いありませんが、 実際の鍵盤楽器ではヴェルクマイスターのような調律を採用していたかもしれません。もっと平均律に近い調律を使っていたかもしれません。実際の響きと転調の可能性との関係は、微妙な手綱さばき と言うか、塩梅を駆使し調整していくしかないのです。弦楽器奏者は純正5度で調弦しつつ、出来るだけ純正3度でハーモニーを作り出し、なおかつ転調にも臨機応変に対応した指使いをするものです。 開放弦の音を羅針盤として調性的な迷子にならないように微妙な指使いで音程をとらなければなりません。転調する調性音楽をやる以上、どこかで塩梅をやりつつ出来るだけハーモニーを純正なものにする、というのが 実践されてきたのです。だから弦楽器奏者は別にミーントーンやヴェルクマイスターをことさら意識する必要はないのです。

ただ鍵盤楽器と共演する場合は、開放弦を鍵盤楽器の調律に合わさねばならないでしょう。ヴェルクマイスターを使っているならば、主要な5度はちょっと狭め、主要な長3度は純正にとる必要が あります。平均律ならば、やはり長3度は高めにとらないと厳密には調和しないということになります。すくなくとも開放弦のC・G・D・A・Eは鍵盤楽器に合わせましょう。これらは歌でもまったく同じことが当てはまります。

しかし現実にはそんな厳密にやれるかどうか甚だ疑問に感じます。平均律をカッチリ採れれば立派なものでしょう。とくに5度は平均律で採れればほとんど純正に近いのです。理想的には 長2度と長3度を狭めにとる、特に長3度を低めに採れれば純正な響きが得られる、ということを覚えておくといいでしょう。しかし合唱にしろ弦楽にしろ、皆が同じだけ低めの音をとらなければ、 音がかえって濁ってしまって良くないことになりかねません。かえって高めの3度でも揃っている方が綺麗に響くでしょう。むづかしいところです。

さて最後にもう一度おさらいです。

それぞれの調律の和音の性格、というかそれぞれの数セントの音程の差を身体に叩きこみましょう。じっくり聴いて下さい。まず5度の和音です。

| 純正5度(702) | ミーントーン5度(696.5) | 平均律5度(700) |

| 純正律長3度(386) | 平均律長3度(400) |

作曲家のパレットとしての平均律

ジュゼッペ・サルティ(1729〜1802)という作曲家はモーツァルトの弦楽四重奏曲ハ長調K.465を聴いて以下のように述べています。

「(この曲を聴くと)この作曲家が悪い耳をもったクラヴィーア奏者以外の何者でもないと判断出来る。彼は対位法を少しも気にかけていない。 彼は均等な12半音に分割されたオクターブという誤った方式に加担するものだ。・・・これらの作品は、耳を、もちろん立派に訓練されていて 、けっして堕落していない耳を持っているすべての人たちに斥けられることだろう」(海老沢敏訳)

K.465の第1楽章の驚くべき序奏の響きにサルティは耐えられなかったようです。この序奏はモーツァルトを単なる古典派の作曲家から大きく 飛躍させ、バッハから後期ロマン派へと連なる山脈の中間点に屹立させるものです。このような音楽は古い調律法から生まれるものでなく、 サルティの言うように「均等な12半音に分割されたオクターブという方式」を駆使する「クラヴィーア奏者」によって可能になるものです。 問題はこの新しい作曲家のためのパレットをつかって描き出された音楽が、「耳を堕落させる」奇をてらった悪音なのか、神秘に満ちた新しい 不思議な響きなのか、ということです。皆さんにはどう感じられるでしょうか?

もしこの序奏をCの純正音律で無理矢理演奏したらどうなるか(あり得ないことですが)、コンピュータでやったものを聴いてみてください。

| モーツァルトの弦楽四重奏曲ハ長調K.465第1楽章序奏(Cの純正音律) |

| モーツァルトの弦楽四重奏曲ハ長調K.465第1楽章序奏(平均律) |

(この項おわり)