純正律とは

ドレミファ~というスケールをどういう音の高さで並べるか?というのが調律ということです。 皆さんがドレミファ~と歌ってみた時どんな音程をとるか、人それぞれかもしれませんが、耳の良い人ならば1つのある厳密なスケールを選びとるはずです。 そのスケールは純正律になるはずです。純正律が美しく響く理由はそのスケールを構成する各音が基音となる音(最初のド)の周波数のきっちり整数比になっているからです。

|

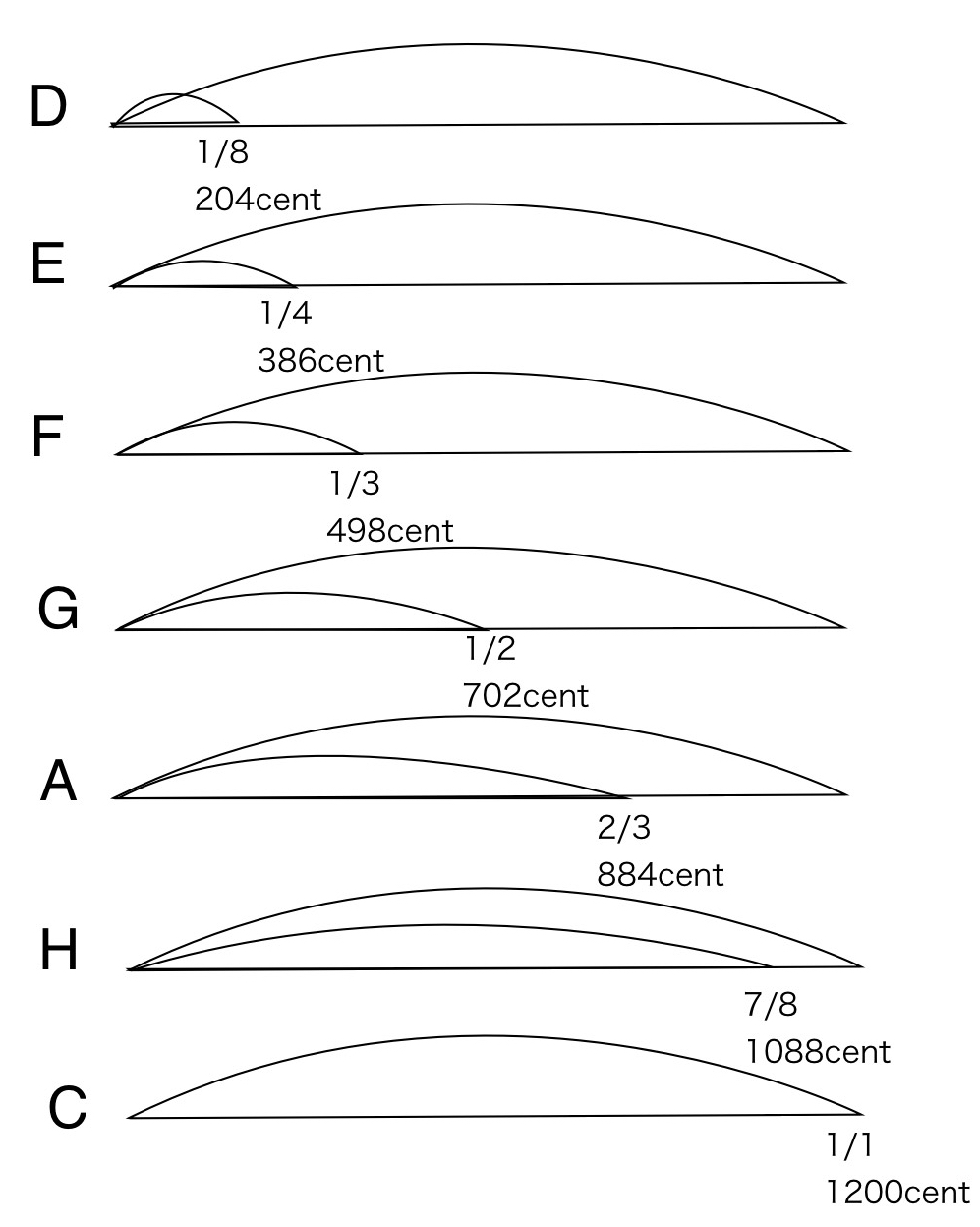

純正律の基音と各音の比率

|

基音との比がきっちりした比であるというのは、一緒に鳴らした時に波が綺麗に揃って共鳴するということです。これは数学的な対称性を耳で聴くということで、 ピラミッドの形や惑星の公転のような物理的な均整なのですね。逆にこの比がキッチリしていないと、一緒に鳴らした時に波に乱れが生じて不規則なうねりを聴くこと になります。 |

< ちなみに、ここで音程を表すためにcentという値を使っていますが、これは1オクターブを1200centとしたもの、というか実際は「平均律」の半音を100centとした ものです。従って平均律のド〜レが200centに対して純正音のド〜レは204centとなります。便宜上わかりやすいので以下centを使って音程を説明していきます。

さてこの純正律を自分の耳で確かめて下さい。下の音高を書いたパネルをタッチすると夫々音が鳴ります。これが純正律です!!

純正律のスケール

| 基音 | 204 | 386 | 498 | 702 | 884 | 1088 | 1200 |

さあ、どうでしたか?人によっては「ミが低いんじゃない」とか「シがちょっと低いな」とか思うじゃないかしらん? そう思った人はEに書いてある386、Hにある1088という数字に注目して頂きたい。これは平均律ではそれぞれ400、1100なんです。 そう、あなたの耳は平均律に毒されているのでーす!! ちなみに僕もズッポリ毒されています。

でも心配することはありませんよ。バッハの弟子筋のマールプルクによると「バッハ先生は、3度は常に高くとるように、と言っていた」 そうです。このことが意味することはこれから説明していきます。

さてこの純正律と対照をなすのが平均律です。平均律はオクターブをきっちり12音で割った音階です。

平均律のスケール

| 基音 | 200 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1200 |

なんか落ち着くなー、と思いませんか?そういう人は平均律に毒されてますよ。僕もズッポリ毒されています。でも大丈夫(吉高由里子の声で)!!

バッハ大先生も平均律派なんですから。

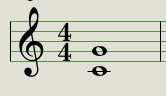

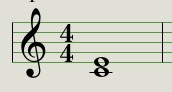

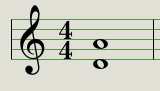

純正律の良いところ

濁りのない澄んだ和音が得られるところです。ただの単旋律を歌うだけでも非常に正確な純正律の場合は、それぞれの音の倍音が耳に残って、まるで和声を伴っているように聴こえる ことがあります。ここで純正律の5度、3度と平均律の5度、3度の和音を聴き比べてみましょう。響きの違いを聴き分けて下さい。それぞれの楽譜をクリック!

| 純正5度 | 平均律5度 |

| 純正3度 | 平均律3度 |

余韻のうねりは確認出来ると思います。

純正律のダメなところ

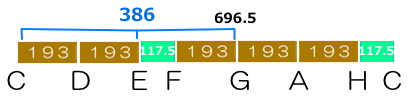

上で純正律をcent値で表してますが、それぞれの音までの周波数の幅を表すとこうなります。

C-Dの間隔は204centで、D-Eの間隔は182centです。両方とも1全音なのに! F-GとA-Hも204でG-Aが182です。いっぽう半音は両方共112centですが これを倍にして全音とすると224centにもなってしまいます。

とにかく全音に大全音と小全音の2種類があるんです。これはそれぞれの音を同じ全音としては扱えないということです。 具体的には、ドレミファソという5度とレミファソラという5度では、含まれる大全音と小全音の割合がちがうので違う音間隔になってしまうんです。 C-Gは純正5度の702centですが、D-Aは680centにしかなりません。22centも足りない!これは大全音と小全音の音程の差で「シントニックコンマ」と名付けられています。

| Cの純正律上のD-Aの5度音程(680cent) |

転調したり、様々な和音を使うようになったルネサンス以降では、この問題をどげんかせんといかんということになってきました。大全音と小全音というの をなんとかして同じぐらいの音幅にしなけりゃなりません。でもそれをすると音程の純粋さは失われます。でも転調したいならどこかで妥協しなければ。 そこで考えだされたのが中全音というものです。

中全音律(ミーントーン)とは

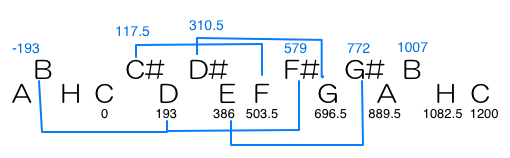

大全音と小全音の音程の差「シントニックコンマ」の22centを真っ二つに割れば堂々たる中全音ですが、そうは簡単にいきません。オクターブのなかには3つの 大全音と2つの小全音があったし、純正律にあった半音112centに対してシントニックコンマ分を割った全音193を半分にした半音は96.5という風に、全音193で 押し通すとオクターブがすごく縮んでしまいます。そこで何かを基準にして、そこから妥協的に中全音を作るというのが現実的です。

これは長3度を純正の386にするために長2度をきっちり193にする代わりにE-FとH-Cの短2度(半音)を大きめにとって音階をつくっています。実際の音程の 作り方は完全5度を小さめにとる所から始めます。完全5度702からシントニックコンマ22の四分の一である5.5centくらいを削って5度を696.5とし、そこから 完全3度をつくる、という手順です。シントニックコンマの四分の一を削ることから「1/4コンマ中全音律」と呼ばれます。これなら「白鍵上」の長三度は 純正に響き、また「白鍵上」の5度はどれも同じ幅になってます。

1/4コンマ中全音律のスケール

| 基音 | 193 | 386 | 503.5 | 696.5 | 889.5 | 1082.5 | 1200 |

長3度を常に純正3度にしつつ、すべての全音を同じ大きさにする、というなかなか優れた調律法です。 この「白鍵」を鳴らしている分には問題なさそうな音階ですが、「黒鍵」を使いだすといろいろ問題が生じます。

中全音律のダメなところ

ルネッサンスからバロック初期くらいまではこの調律で行けたのは、転調の可能性がその程度で収まっていたからで、バロックも中期以降、とくにバッハ の音楽のようなすごい転調が出てくるとこの調律ではダメになっていきます。

この調律における黒鍵部分の求め方を見てみましょう。

BはD、F#もDから純正長3度の響きで求めます。C#はFから、D#はGから、G#はEからやはり純正長3度で求めます。ここでDとの関係で求めた Bは-193でオクターブ上では1200足して1007になります。しかし同じDから求めたF#は579であり このF#の純正長3度上のA#は965になるはずです。このA#とBという鍵盤上で同じ音は42centもズレています。 同じようにG#とAbもEから上るときとCから下がるときで、772、814という42centのズレが生じます。こんな大きなズレが出来てはたまりません。#やb のたくさん付いた調への転調はキビシイのが分かって頂けたでしょう。

このような調律で出来るマズイ音の有名なものに「ウルフ5度」というのがあります。G#-Ebの5度音程の間隔を見てみると、なんと738.5centもあり ここでも42centも広がってしまってます。どんな音か聴いてみましょう。

| ウルフ5度(G#-Eb)の5度音程(738.5cent) |

これはキツイですね。バッハのエピソードでこういうのがあります。「ある日酒場でバッハは友人たちと議論していた。その中にはジルバーマンもいた。 (ジルバーマン・オルガンで超有名な楽器職人) バッハは彼に『あなたはあなたのやり方で鍵盤楽器を調律してればいいよ。私は私の好きな調で演奏するから』 と言うなり、その場にあった鍵盤楽器(ジルバーマンのモノであろう)で変イ長調の曲を弾き始めた。ウルフ5度の響きに耐えられずジルバーマンは逃げ出してしまった。」 ジルバーマンは基本的に中全音律の改訂版を採用していたようです。その時のバッハの意地悪をちょっと再現してみましょう。

変イ長調の曲ではなくニ短調の曲ですが、有名な「半音階的幻想曲とフーガ」の1部分をCを基音にした中全音律でお聴き下さい。

| 「半音階的幻想曲とフーガ」の1部分(中全音律) |

バッハの大胆な和声法に驚かされますが、まるで西部劇の酒場のピアノみたいなホンキートンク(調子っぱずれ)っぷりです。バッハはニ短調の曲だろうが何調だろう が何処までも転調する気です。この人が中全音律を普段使ってなかったであろうことはよく分かります。

平均律への道

実は12平均律というものはかなり昔から考えられていたらしいです。中国ではなんと5世紀に記録があるそうで、日本でも17世紀書かれたものに平均律の算出法があるようです。 やっぱり長2度と短2度が2:1の関係なんじゃないか?と気がついていたようで、これを合理的に処理しようという思いが自然に出てきていたんですね。ヨーロッパではリュートや ヴィオラ・ダ・ガンバのような楽器にはフレットを付ける関係上、半音を均等にすることが実践されていたようです。これをすると平均律になってしまい、中全音律でチューニングした 鍵盤楽器と合わない、という報告も残っているそうです。ヴァイオリンなどでは融通が効くので、5度調弦を中全音律に従っていても、指使いで適宜純正な音程で弾くことが出来る のですが、こういう時も融通の効かない鍵盤楽器と合わせるのに問題が生じるのでした。

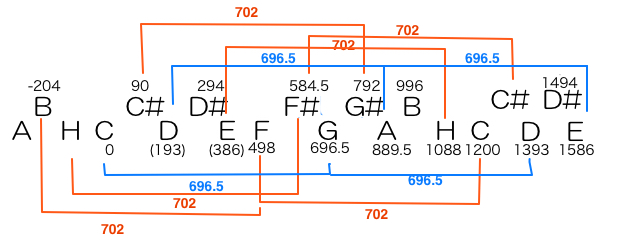

鍵盤楽器は一気に平均律に進むのでなく、妥協的な方法が様々に試されたので、実にいろいろな調律法が出来ました。その中で、評判が良く、バッハが使っていた方法に近いんじゃないか? あるいはバッハ時代の音楽をやるのに最も相応しいと言われる「ヴェルクマイスター第3法」という調律を紹介します。この調律法のキモはウルフが発生せず、どんな調でもイケるのと、 純正5度が7つも含まれていて、音も良く、調律もやり易そうなところでしょう。

図の線は5度音程を表し、青の線は1/4コンマ中全音律の696.5cent、赤の線は純正の702centです。最初にC-G-D-A-Eという音程を中全音律の696.5でとり、 そこからの5度を全部純正の702でとれば出来上がりで、じつに上手く出来ています。なお長3度は

| C-E ・・・386 | C#-F ・・・408 |

| D-F#・・・391.5 | D#-G ・・・402.5 |

| E-G#・・・406 | |

| F-A ・・・391.5 | F#-A# ・・・411.5 |

| G-H ・・・391.5 | G#-C ・・・408 |

このようにバラつきはあるものの、F#-A#(411.5)を除けば比較的良好なようです。C-Eの純正3度以外はみんな、やや高めであるところに注目。「バッハ先生は、3度は常に高くとるように」 という言葉が思い起こされます。また、何よりも全音(長2度)がほぼ193でカヴァーされているのが良いですね。

バッハの「平均律クラヴィーア曲集」の平均律とは「Wohltemperierte」という語の「超訳」であり、じっさいには「良く調律された」という意味である、というのは有名な話です。 バッハが平均律を使っていたわけではなさそうで、「良く調律された」というのはこのヴェルクマイスター第3法のように中全音律の問題をある程度解決した「良い」調律法だ、というのが 現在の定説のようです。この調律では上で示したように3度和音は調によって色合いが微妙に違ってきます。バッハはこういう点を良しとした、また純正5度が含まれる点も良しとした、という 意見を古楽派の人たちは強調しています。

しかし、バッハの音楽の最大の特徴はその半音階技法と自由自在な転調の創りだす豊かなハーモニーによる精神の描写であり、これこそがロマン派の音楽に受け継がれていき、ワーグナー、マーラー、さらに シェーンベルクにまで達するポリフォニーの複雑な和声法になっていったのです。シューマンの愛するエンハーモニックな転調は平均律でなければ出来ません。こういった表現の根源に バッハがいることは疑いようのないことです。バッハ自身は「良い調律法」を採用していたかもしれませんが、その音楽が平均律がもたらす和声法の大海原を志向していたこと忘れてはなりません。

| 「半音階的幻想曲とフーガ」の1部分(ヴェルクマイスター第3法) |

(この項おわり)